臺灣海峽史

—戰爭、和平、隔離三部曲—

毛漢光

一、前言

無論史明的《台灣四百年史》、曹永和的臺灣島史、或原住民的自主呼籲,不瞭解臺灣海峽,將臺灣孤立在海洋之中,這不是歷史真相。

無論是中國大陸、日本、美國,以及亞洲其他各國,不瞭解臺灣海峽,將無法知道牽一髮動全局的現象。

無論從經濟、貿易、宗教、軍事等角度觀察,不瞭解臺灣海峽,將無法知道臺灣島上閩南人、客家人、外省人、原住民的生活真相與未來前景。

無論明鄭時期、清代時期、日據時代、中華民國時代,不明瞭臺灣海峽,將不知道海峽海浪一波一波濤盡一段一段的戰爭、和平、隔離的三部曲。

二、臺灣海峽地理歷史

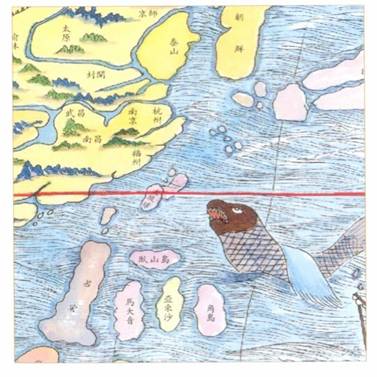

(一)〈坤輿萬國全圖〉1620年

〈坤輿萬國全圖〉刊於《臺灣的古地圖》P.66

係明萬曆30年1620年利瑪竇(義大利)以西洋地圖為藍本,並參考中國輿地圖籍,是當時世界地圖中對東亞地區繪製最為詳盡者,獻於中國皇帝,圖中紅色橫線為北迴歸線。

顯示出大琉球已取代小琉球,成為臺灣古地名,東南方海面大魚,應為今日花東外海所常見的鯨魚。

(二)〈輿地圖摹繪增補本〉1626年

〈輿地圖摹繪增補本〉刊於《臺灣的古地圖》P.85

天啟六年1626年

濁水溪貫穿了臺灣全島形成「小琉球」與「琉球國」二島。

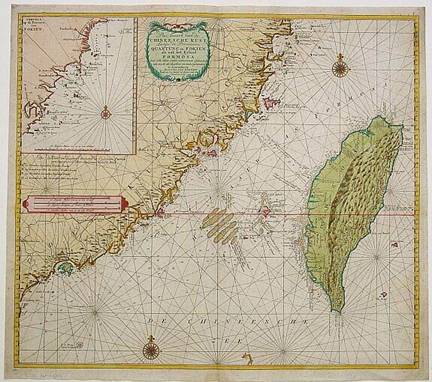

(三)〈廣東省及福建省的中國沿海及臺灣島的航海圖〉1650-1660年

〈廣東省及福建省的中國沿海及臺灣島的航海圖簡稱卑南圖〉刊於《臺灣老地圖》P.63

荷蘭人佔據臺灣最後十年也就是1650至1660年間,最為壯觀與代表性的地圖

臺灣東部與南部地圖,共畫有八十七個歸服荷蘭人的原住民村落

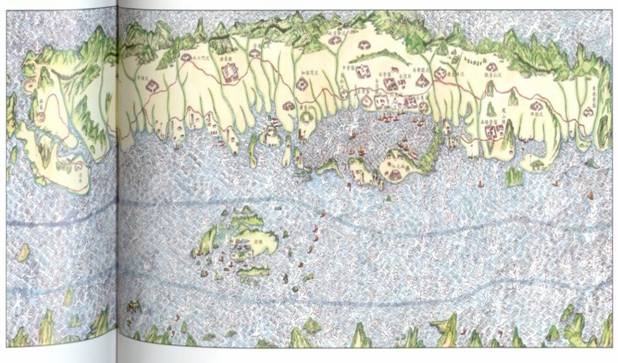

(四)〈澎台海圖〉1684-1722年

〈澎台海圖〉刊於《臺灣的古地圖》P.126-127

康熙23年—康熙61年間(1684—1722年)

「介於乎臺灣與中國大陸之間的澎湖群島,因開發較早,所以島上的官方建設甚至比臺灣本島北部還多,媽宮港上停泊了數艘船隻,同時有許多隻分別往返於臺灣安平與大陸廈門,扮演著重要的轉口港角色」

「海面上的兩條深藍色航線,從澎湖群島的上下方通過,引導海船航行,避免船隻在霧中或惡劣天候下發生相撞的意外」

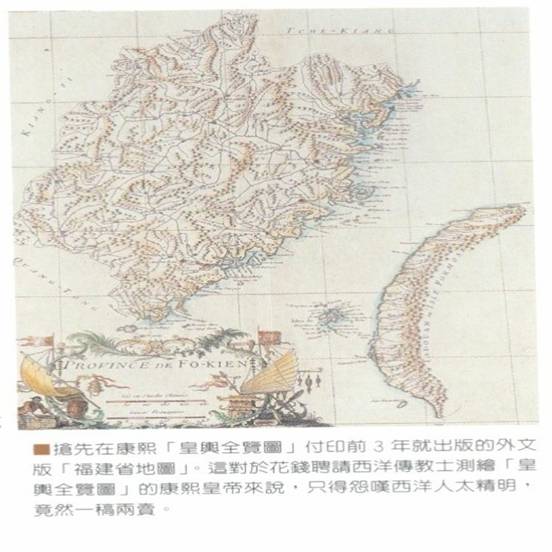

(五)〈福建全圖〉1811年

〈福建全圖〉刊於《臺灣的古地圖》P.96

嘉慶16年1811年

在光緒11年1885年臺灣正式建省以前,一直劃歸福建省

地圖臺灣東部未詳

本圖參照〈皇輿全覽圖〉,該圖係西洋傳教士所繪

時在康熙47年1708年,傳教士陸續將測繪的底本或副本寄回自己的國家,或歐洲的地圖出版商,因此在早三年,歐洲就出版了一幅與本圖極為相似的〈福建省地圖〉,遠較本圖詳盡,亦勝過百年後的〈福建全圖〉

〈福建省全圖〉

〈福建省全圖〉

〈福建省地圖〉刊於《臺灣的古地圖》P.97

搶先在康熙〈皇輿全覽圖〉付印前三年就出版的外文版〈福建省地圖〉。這對於花錢聘請西洋傳教士測慧〈皇輿全覽圖〉的康熙皇帝來說,只得怨嘆西洋人太精明,竟然一稿兩賣。

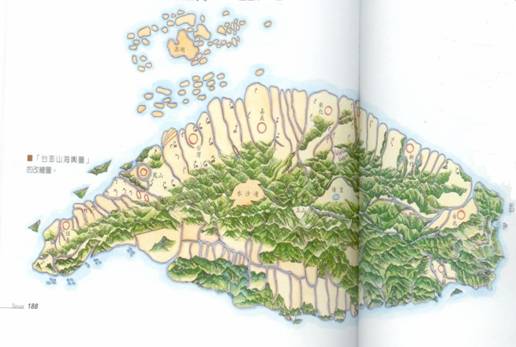

(六)〈台澎山海輿圖〉1873年

〈台澎山海輿圖〉刊於《臺灣的古地圖》P.188

同治十二年1873年

臺灣東部已頗正確

方位與傳統不同

澎湖略偏南

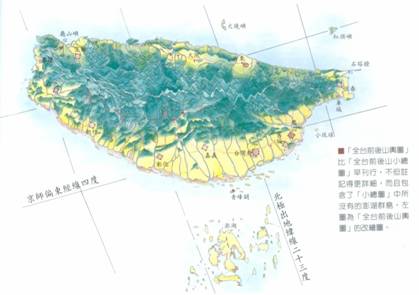

(七)〈全台前後山輿圖〉1873年

〈全台前後山輿圖〉刊於《臺灣的古地圖》P.188

光緒4年1878年

本圖距1895年清廷割台僅17年,清廷對臺灣及澎湖已有清晰瞭解。

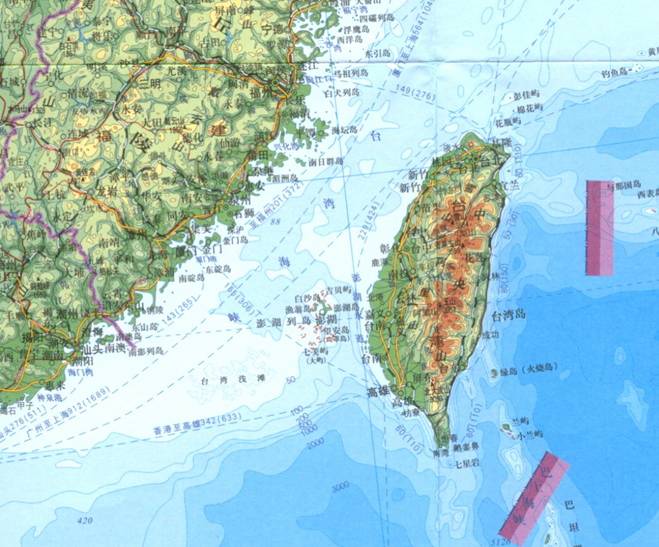

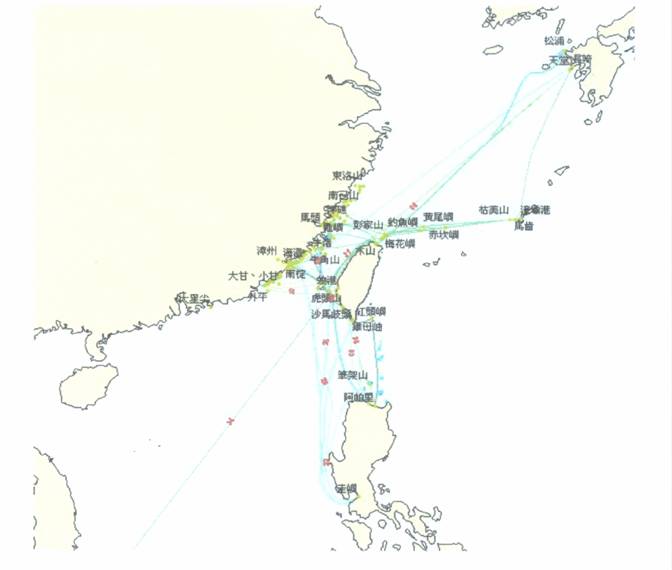

(八)〈閩台地圖〉2005年

三、臺灣海峽政治史——歷史時期

(一)天啟四年-----—→康熙二十二年,1624年—1683年(臺海戰爭時期)

荷蘭佔據臺灣 (60年) 施琅克臺

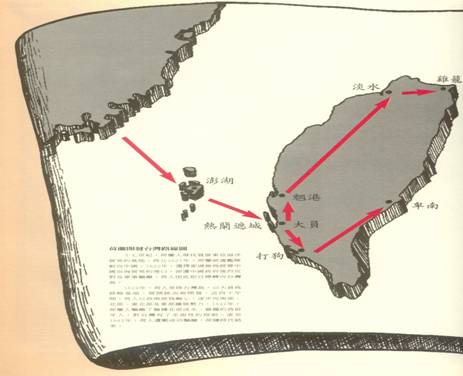

〈荷蘭開發臺灣路線圖〉1624-1662年

又萬曆二十三年(公元1595年),許氏復疏請開放澎湖海禁;議以設將屯兵之事,曰:

查澎湖屬晉江地面,遙峙海中,為往東、西二洋、暹羅、呂宋、琉球、日本必經之地。其山周五、六百里,中多平原曠野,膏腴之田,度可十萬。若於此設將屯兵,築城置營,且耕且守;據海洋之要害,斷諸夷之往來,則尤為長駕遠馭之策。但澎湖去內地稍遠,見無民居;須待海壇經理已有成效;然後次第查議而行之。

據《明史》〈許孚遠傳〉,疏上報可。自是澎湖復收歸幅宇。

天啟二年(公元1622年),荷蘭人入侵澎湖,戰爭經年。四年(公元1624年),荷蘭人退走臺灣。當局始感澎湖之地位重要。明年(公元1625年),辦理澎湖善後事宜,乃有加大整頓之議。[1]

(二)康熙二十二年---—→光緒二十一年,1683年—1895年(臺灣和平時期)

清朝治台 (213年) 清割臺灣予日本

臺灣與外洋之交通,則以南洋為主,且多以廈門為轉口。

咸豐八年(公元1858年)英法聯軍之役,據天津條約,南部之安平,北部之淡水均開港。同治二年(公元1863年)有開放打狗與雞籠,以前者為安平之附屬港,後者則為淡水之附屬港。於是臺灣有四港開放,門戶洞開。於是外國商輪接踵而來。[2]

(三)光緒二十一年---—→民國三十四年,1895年—1945年(臺海隔離時期)

日據臺灣 (51年) 抗日勝利

四、臺灣海峽政治史——國共時期

(一)民國三十四年---—→民國三十八年,1945年—1949年(臺灣海峽和平時期)

(5年)

(二)民國三十八年---—→民國七十六年,1949—1987年(臺灣海峽熱戰時期,臺海隔離)

(30年)

A.民國四十七年1958年823砲戰 戰爭頂峰時期

B.民國六十八年1979年 中共與美國建交,美國與臺灣斷交

C.民國六十八年1979年 中共停止砲擊金門

(三)民國六十八年---—→民國八十五年,1979年—1996年(臺海休戰、人民間和平時期)

民國六十八年1979 年臺灣開放至大陸探親

(四)民國八十五年---—→民國九十四年,1996年—2005年(臺海冷戰時期,人民間和平)

A.民國八十五年1996年 中共兩個飛彈襲高雄、基隆外海

B.民國九十四年2005年 中共通過「反分裂法」

C.《聯合報》民94年6月16日載:「台胞大陸就業,中共大鬆綁。十月起,大陸企業將可自主聘僱臺灣員工,不限工作經驗,享受社會保險制度。」

參考資料:

張亞中、李英明,《中國大陸與兩岸關係概論》,生智,2000年

五、臺灣海峽人流史

(一)明洪武初年至萬曆末年,1368年—1620年

閩人入臺採取零星、分散方式,明政府則嚴禁內地人入臺。

(二)明天啟至崇禎年間,1621—1644年

閩人由官方組織大量入臺。

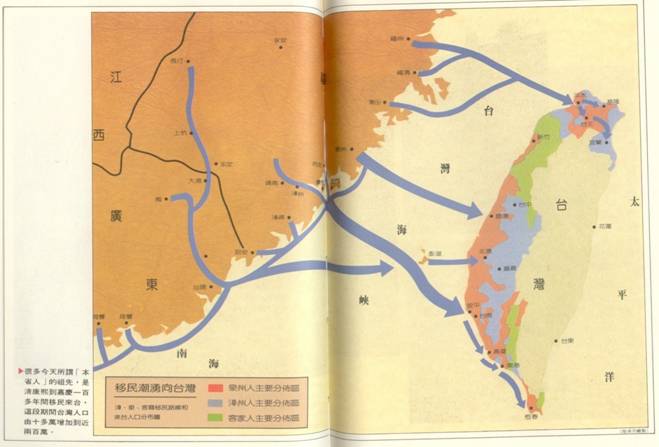

(三)清順治至雍正末年,1644—1735年

清政府厲行海禁政策,閩人遷臺受阻。

(四)清乾隆至光緒年間,1736—1894年

清政府政策鬆動,閩人從男性青壯單身入臺發展到舉家入臺,人員遷臺達高潮。

〈移民潮湧向臺灣〉康熙至嘉慶一百多年間

(五)日據時期,1895年—1945年

日本限制中國人遷臺,閩人入臺者大減,而臺灣閩人返大陸者增加。

〈在台漢人的祖籍分配〉民十五年1926年

(六)民國政府遷臺,1945年—1949年

中華民國政府公務員、軍人、一般人民大舉遷臺。

參考資料:

徐心希,〈近600年來閩人遷臺相關問題研究〉,刊於《閩台文化》,P77-91,2001年8月。

六、臺灣海峽物流史

A.日本殖民者據臺伊始,便致力於實施兩岸分離政策,如限制大陸帆船隨意進出臺灣港口,改革關稅制度,使得臺灣與大陸貿易變成「國際」貿易關係,而臺灣與日本的貿易則成為所謂「國內」貿易,提高對日本的貿易依存度,將臺灣經濟納入日本經濟圈中。對於臺灣人赴大陸,實行「旅華旅卷」制度,多方加以限制,大陸同胞赴臺,則頒佈特別上陸條例等一系列法規,以特許機關壟斷引入的方式予以特別管理。兩岸文化交流也受到多方阻撓,來自祖國大陸的各類書報遭嚴格審查、限制,進入相當困難。凡此種種,其目的正如矢內袁忠雄教授指出:「是拿臺灣拉開中國而與日本相結合」[3]

B.民國93年月6日《中國時報》載:

|

排名 |

TEU(20尺貨櫃) |

每年成長率 |

備註 |

|

1.香港 |

2045萬TEU |

|

|

|

2.新加坡 |

1841萬TEU |

|

|

|

3.上海 |

1128萬TEU |

31.0% |

民94年10月洋山港開運 |

|

4.深圳 |

1061萬TEU |

39.45 |

|

|

5.釜山 |

|

|

|

|

6.高雄 |

884萬TEU |

4.1% |

|

|

14.青島 |

424萬TEU |

24.3% |

|

|

21天津 |

300萬TEU |

24.5% |

|

|

22廣州 |

277萬TEU |

27.0% |

|

|

24.寧波 |

275萬TEU |

47.8% |

北崙港擴大 |

|

29.廈門 |

233萬TEU |

33.2% |

擴大中 |

C.《參考消息》2005年2月26日:「日本神戶1980年排名世界第四,2002年已經降至第27位。……日本東京、神戶和橫濱的集裝貨運總量還不及中國深圳一個港口的貨運量。」

D.《中國時報》民94年11月30日載:「世界最大規模的洋山港建成後,韓國釜山港貨物處理量將減少30%,韓國『東北亞物流中心』夢想將受極大威脅。」

七、臺灣海峽經濟史

A.臺灣地區的這一經濟體系自明末清初由漢人建立以來,由於係初開發地區,境內所需,常賴手工業已相當發達的大陸供應;而初開發的肥沃土地所生產的米、糖等農產品亦為大陸所需。這種與大陸維持區域分工的歷史傳承塑造了臺灣經濟仰賴貿易的根本個性。加上臺灣屬島嶼地形,境內資源缺乏,地理位置優越,對外交通方便,更強化了此一性格的趨向。由於這種高度仰賴貿易之經濟個性的存在,貿易結構的改變常是臺灣經濟變遷的一個主導力量。[4]

B開港以前,臺灣的貿易對象以中國大陸為主,開港後則隨著茶、糖、樟腦出口而遍及全球,其中茶市場以美國為主,糖市場以中國大陸、日本為主,1870至1886期間且遍及歐美澳等地。由於台灣是世界少有的樟腦產區,臺茶又獨得美國市場偏好,而臺糖則飽受世界廣大糖產地的競爭,因此,此期臺灣茶、樟腦的出口市場型態屬於不完全競爭市場型態,糖出口市場型態則偏於完全競爭型態。又由於茶宜長於北部多雨而排水良好的丘陵地,天然樟木至晚清主要分佈於中北部深山,而糖宜長於南部高溫而多沙土的平原,如此茶、樟腦與糖所面臨的出口市場型態亦即晚清北部臺灣及南部臺灣個別所面臨的出口市場型態。[5]

C.由於淡水、基隆及打狗、臺南等南北口岸的腹地以鹿港、彰化為界,又由於1860∼1895年茶、樟腦的分布在鹿港、彰化以北,糖的分布在鹿港、彰化以南,故糖多由打狗、安平出口,茶、樟腦雖有淡水、基隆兩港可以出口,但因茶的再製地點——大稻埕在淡水河口與基隆間隔有山丘,故以淡水為主要出口港。至於分布在鹿港、彰化內山(集集一帶)的樟腦,則視季風而決定運淡水或安平。通常是冬季東北季風期間由安平出口,夏季西南季風期間則由淡水出口。[6]

D.近代閩台經濟發展

(一) 兩岸民間自發貿易階段,1979-1983年

(二) 投石問路,試探性投資階段,1983-1987年

(三) 投資帶動貿易,投資與貿易相互促進階段,1988-1995年

(四) 排除障礙、繼續發展階段,1996—至今

以上,刊於馬照南、楊建民〈台商在福建投資與閩台經濟關係〉,收於古鴻廷、莊國土等著《當代華商經貿網路—海峽兩岸與東南亞》,P303-319。

E.《聯合報》民93年5月26日載:「養殖西進無聲無息世紀大遷移。」

F.《中國時報》民94年12月5日載:「臺灣投資海外的錢七成到大陸。」

八、結論——臺灣海峽兩岸孿生體

(一)歷史時期

在中華帝國的海上貿易政策中,福建省長期被重點考慮。福建省三面都是崇山峻嶺,一面臨海,與鄰省廣東、浙江的交通主要依靠海路。福建的港口泉州正對臺灣海峽,主導中國的沿海航運,是所有前往東南亞航運的主要中介港(stepping-stone)。15世紀30年代,明朝政府轉向自給自足狀況,不再拓殖海外,福建的外向型經濟面臨被扼殺的危險。多虧當地仕紳的支持與提供資金,福建的航海者才能成功地繼續其非法的海外經營。明代的商業市場經濟在嘉靖時期(1522-1566)繼續擴張,這並非孤立的經濟發展現象,它帶動福建沿海和海外交通的迅速發展。然而,由於仕紳的敲詐和朝廷官員的迫害,海商們不得不揭竿而起,海上貿易不久也由走私方式急轉直下,成為赤裸裸的海盜活動。福建海商水手勾結日本商人,在中國沿海地區大肆劫掠。

到明代中期,非法貿易網絡已擴展到相當大的規模,其範圍北起日本(由於倭亂,1549年起明朝不許日本到中國朝貢),中經臺灣,南至東南沿海國家,而海禁卻愈發嚴厲,但正如當時所觀察的:「海禁愈嚴,盜氛愈熾」。

經過20年的勉力圍剿,福建省當局在16世紀60年代剷除了海盜巢穴,沿海地區恢復平靜。閩官員認識到,只有設立一種新的合理的經濟秩序,才可能避免將來發生的動亂。多年以來,明朝廷中一直有禁海、開海二派意見,前者主張以武力封鎖海上邊界,而後者則出於經濟原因主張維持沿海人民生計。主張推行開放貿易政策的支持者們找到一位辯才超群的代言人,即福建巡撫徐澤民。他在1566年上疏新繼位的皇帝,請求廢除禁止私商貿易的海禁條例,允許閩南(閩江以南的漳州府和泉州府)沿海人民在當地官員的嚴密監督下出海貿易。他進一步解釋道,「海者,閩人之田也。」朝廷也考慮到開海貿易對國庫的潛在收益,遂同意徐澤民的奏請。福建人因此得到許從事與東南亞諸國的貿易。[7]

(二)現代

A.《聯合報》民93年4月12日載:「拉攏台商。福建要建西岸經濟區。」「福建志在大閩南經濟區,取得環海峽經濟板塊主導權,將東南沿海納入腹地,臺灣上上之策。」

B.《聯合報》民93年7月5日載:「福建催生『海峽經濟圈』」「閩台若攜手,不輸珠三角,如能互相輻射,互相競爭合作,將成亞洲最具活力經濟區。」

C.《中國時報》民94年10月16日載:「促閩台經合『海西』崛起」

D.《聯合報》民94年3月6日載:「吸引臺灣農民福建等設創業園,四平台田基地計畫三年建成,廈門也開發新的台商投資區。」

E.《中國時報》民94年4月11日載:「漳州積極,允當兩岸農民平台。」

F.《聯合報》民94年7月19日載:「福建談兩岸農業試驗區。」